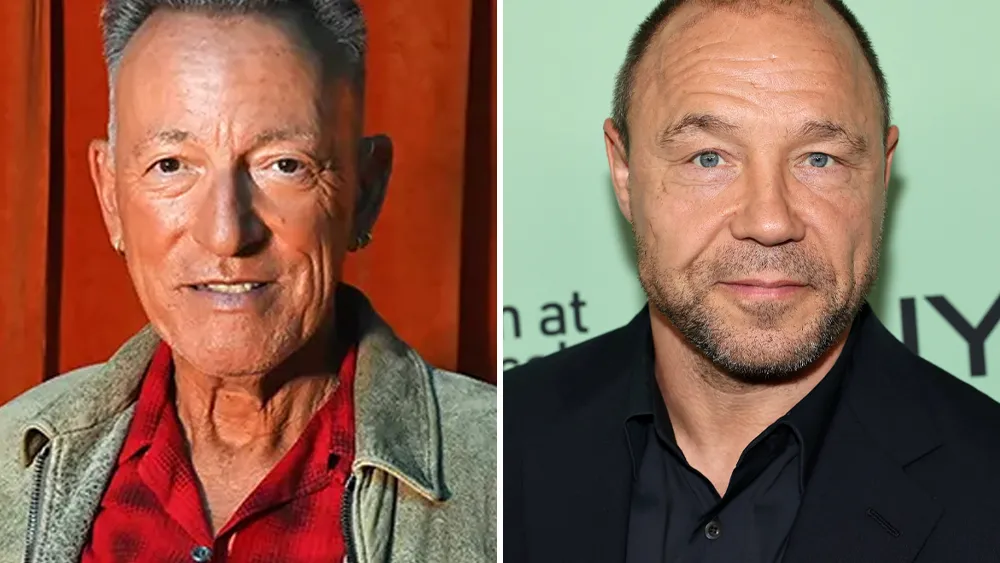

西恩·潘谈对电影的热爱、PTA、布莱恩·德·帕尔玛和泰伦斯·马利克

西恩·潘 可能是好莱坞最激烈的表演者之一,但在 卢米埃尔电影节 在里昂,他是今年的主宾,他显得轻松、风趣、坦诚,在挤满观众的剧院前分享有关电影制作、老龄化和激进主义的故事。

在一个致力于庆祝经典和当代电影以及戏剧体验本身的节日上,这位两届奥斯卡奖得主首先回忆起他的初恋:电影院本身。

“我谈了很多关于我爱上的经历,就像你爱上的女孩一样,”他说。 “对于电影来说,它是在电影院里,有陌生人和大屏幕。所以,作为观众,我经历了一段非常困难的时期,以某种方式接受所有这些流媒体和小屏幕的东西。”

佩恩因完全沉浸在《死囚行走》中的死囚或《牛奶》中的同性恋权利活动家哈维·米尔克等角色而闻名,有人问他准备如何在《死囚行走》中扮演“一个施虐狂、法西斯主义的上校”。 保罗·托马斯·安德森的“一场又一场的战斗”。

“我认为你太挑剔了,”他面无表情地说道,引来人群的笑声。

他微笑着讲述了第一次阅读安德森剧本的情景。 “这是一个伟大剧本的例子,”他说。 “前 20 页我一直在咯咯笑,心想,‘这就是保罗现在正在做的事情。’”这让我很高兴。这就像知道他正在演奏的歌曲,即使你以前从未听过。我确信我跳舞的大部分内容——无论好坏——都是保罗写的音乐。

“另一件事是,我注意到,人会变老,”他以自嘲的幽默说道,指的是大师班开始时放映的他的电影蒙太奇。 “观看这段视频让我想起了一次在一所大学的毕业典礼上的演讲,”他说。 “无论是谁发表主题演讲,都是在向年轻人提供建议。我看着这个,我想:使用防晒霜!你看到变化,你会想,‘天哪,发生了什么?’”

当讨论转向塑造他的导演时,佩恩回忆起在电影中表演的挑战。 布赖恩·德·帕尔马精心编排的长镜头。

“挑战是,当场景中有很多人并且镜头很长时——德帕尔马经常这样做——很难不意识到,如果你搞砸了,一切都必须是完美的, [so] “你必须再做一次,”他说,“你必须保持谨慎。”

他补充说,观看杰克·索恩和斯蒂芬·格雷厄姆的《青春期》中的表演让他感到谦卑。 “[It’s] 令人难以置信的事情,所有这些伟大的演员,以及每场演出 [was made] 一口气!”他惊呼道。“我现在觉得我应该成为一名会计师,”他微笑着说。

佩恩还满怀喜爱地回顾了他与泰伦斯·马力克的合作:

“特里是对我对导演产生兴趣最有帮助的三四位电影制作人之一,”他说。 “我曾经告诉他,‘如果你再拍一部电影,给我一美元和 GPS 坐标,我就会在那里。’”

他说,与马利克一起工作既令人沮丧又令人惊奇。

“他是一位电影诗人,但更重要的是,他是一位诗人,”佩恩说。 “我试图退出与他合作的两部电影,因为我感觉就像在他的调色板上作画——我不知道我们在拍什么电影!这就是他如此特别的原因:你必须相信他认为你会有价值。”

然后,他满怀深情地补充道:“《生命之树》的剧本是英语中最伟大的诗歌之一。它从不做银幕指导;它只是像散文一样流畅。这真的很非凡。”

讨论进行到一半时,主持人迪迪尔·阿卢奇 (Didier Allouch) 暂时被舞台上的窃窃私语分散了注意力,佩恩靠在麦克风上:“我可以喝点伏特加和补品吗?”引起房间里一阵笑声。

当话题转向他的激进主义,包括与亚伦·考夫曼共同执导的纪录片《超级大国》,讲述他与乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基的遭遇时,佩恩反思了他的激进主义、电影制作和木工是如何来自同一个冲动。

“我不知道早上起床去工作室制作一件家具与去电影片场表演或导演电影,或者我在非政府组织领域或纪录片《超级大国》中所做的任何事情之间有何区别,”他说。 “这一切感觉就像你总是在寻求增值。有时你不是;有时你可能会发现自己在煽动局势。你必须权衡一切的风险与收益——对局势,而不是对自己。”

至于接下来会发生什么,佩恩只是在电影节早些时候提供了一个诱人的暗示,他告诉卢米埃尔导演蒂埃里·弗雷莫,他正在创作“一个爱国主义故事,我今天发现它非常有趣”。

卢米埃尔电影节在里昂及其周边地区举办至 10 月 19 日。

Responses